추억 어린 어린이 대공원

‘어린이 대공원’에서의 기억은 삼촌네와 우리 가족들이 혼잡한 버스를 타고갔던 어린이 날이었다. 내가 6~7살 무렵이었으니 이게 벌써 35년 전의 일이다.

어린이 날이라 엄청난 인파로 혼잡했던 어린이 대공원은 그 당시 최고의 놀이동산이었다. 그때는 아직 에버랜드나 롯데월드도 없었던 시절이었으니까.

몇 장면들은 어렴풋하게 아직도 기억이 나는데, 그 중 하나가 이 날 사촌누나가 무슨 일로 크게 삐졌던 일이다.

간식거리를 사먹자는 누나의 주장이 씨알도 안 먹히고 ‘창피하게’ 집에서 싸온 도시락을 잔디에서 먹는 것이 싫었던 거다. 그 당시에는 난 어려서 이해를 못했었는데, 한참 후에 나이를 먹고 이게 무슨 일인지 이해하게 됐다.

외숙모는, 우리 말고도 도시락 먹는 사람들도 많은데 뭐가 불만이냐며 사춘기 누나를 나무랐고, 사촌누나는 그럼 자기는 따로 사먹게 500원을 달라고 했었다. 어린이 날이므로 500원을 요구하는 것은 어느정도 정당한 권리였다.

하지만 화가 난 외숙모는 500원을 안줬고, 대신 우리 엄마가 먹고 싶은 거 사먹으라며 외숙모 몰래 누나 손에 따로 돈을 쥐어줬다. 누나는 그 돈을 받고 어디론가 쪼르르 사라졌다.

한참이 지나도 돌아오지 않아서, 많은 인파 속에서 없어진 누나를 사람들이 걱정했지만 숙모는 전혀 걱정을 안했다. 집까지 알아서 잘 찾아간단다. 지금 생각해보면, 당시 집이 자양동이라 그렇게 먼 거리는 아니었다.

기억은 여기까지고 그 뒤의 일은 딱 하나만 생각난다.

오후 무렵 어린이 대공원에서 나와 집으로 가는 길, 교통체증으로 꽉 막힌 도로 위의 버스 안에서 엄마 손을 잡고 창 밖을 바라 보는데, 집까지 터벅터벅 혼자 걸어가던 누나의 모습이 보였다.

내가 ‘엄마, 저기 누나!’라고 알려주자 ‘저봐, 혼자서 잘 간다니까.’라며 외숙모의 은근한 자식자랑이 시작됐다. 애가 공부는 관심 없지만 혼자 밥도 할 줄 안다드니, 딱 부러지는 성격이라느니 등등..

혼자 집까지 걸어가는 누나의 씩씩한 모습과 자식자랑 오디오가 겹치자, 버스 창 밖의 누나의 모습은 마치 영화의 한 장면 같이 느껴졌다. (당시 나에겐) 먼 그 먼거리를 혼자서 잘 찾아가던 모습이 얼마나 멋졌던지.

어느 날, 사촌누나에게 이 일을 기억하냐고 물어보니 ‘그랬나? 그랬던 것 같기도 하고..’라는 싱거운 반응.

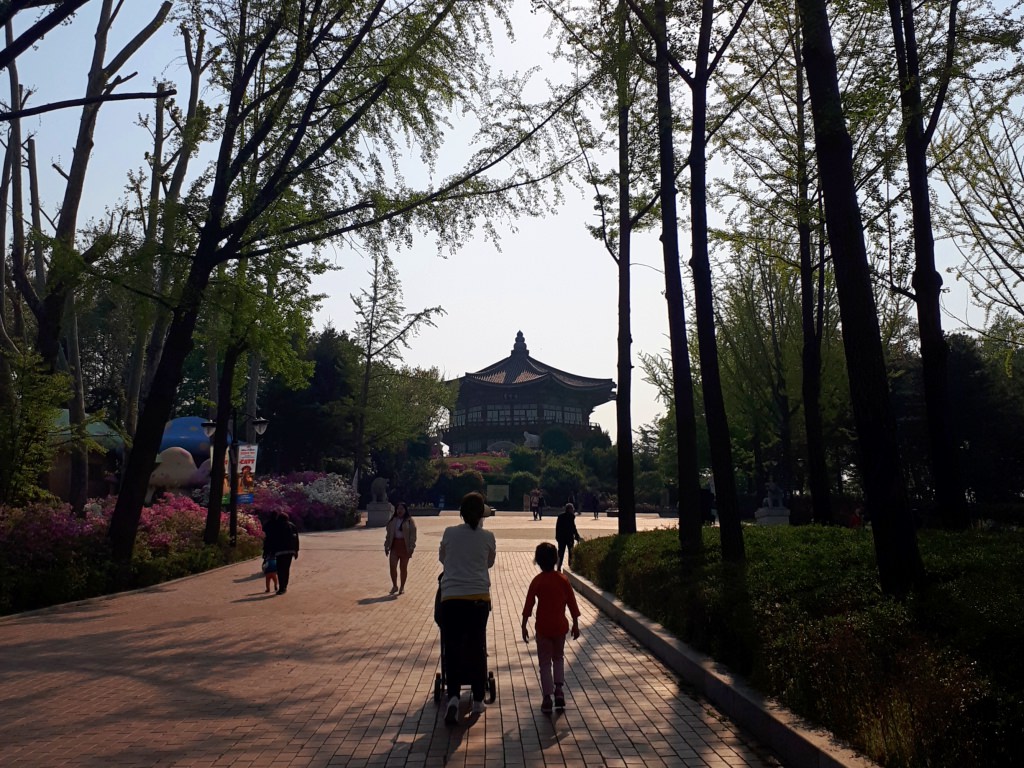

이젠 나의 가족들과 함께 찾은 어린이 대공원

어른이 되고 나서 다시 어린이 대공원을 찾은 것은 얼추 3년 전이다.

둘째가 갓난아이였을 때였는데, 그때 꽤 재밌게 시간을 보냈던 기억이 있어서 얼마 전에 다시 한번 아이들과 함께 다녀왔다.

[smartslider3 slider=6]

하늘은 청명했고 푸근한 날씨는 봄 다워서 걸음걸이는 가벼웠다.

동물원의 사정으로 볼 수 없었던 동물들이 꽤 됐지만, 푸른 산책길을 걷고 또래의 아이들과 함께 나온 다른 가족들 사이에 섞여 있으니 왠지 모르게 흐뭇했다.

식물원의 반응은 시원찮았는데, 그도 그럴 것이 애들이 태어나고 자란 곳이 인도네시아 롬복인지라, 온갖 식물들은 다 접하고 살고 있다. 파리지옥 같은 식물이 아니면 모를까 웬만한 식물로는 어림도 없다.

애니스토리 동물공연 관람은 언제봐도 재밌다. 잘 훈련된 귀여운 동물들이 각본에 맞춰 이리저리 뛰어다니면, 아이들은 눈을 떼지 못한다.

운 좋게도, 큰애가 물개 농구게임에 참여할 수 있는 기회가 있었는데, 내가 다 흥분한 나머지 동영상 촬영버튼을 누르지도 않은채 스마트폰을 들고 이리저리 따라다녔다.

‘아빠. 내가 하는 거 봤어?’라고 물어보던데 무슨 일이 있었는지 기억이 안난다.

[smartslider3 slider=7]

나중에 아이들이 커서, 언젠가 한번 쯤은 ‘아빠, 그때 우리 어린이 대공원 갔던 날 기억나?’라고 물어봐 줬으면 좋겠다. 그리고, 이 아이들이 커서 자식을 키운다면, 나와 내 아내가 그랬듯이 아이들을 어린이 대공원에 데려가 주길 바란다.

그런 날이 과연 올까싶지만, 35년 전 6살짜리 꼬마가 벌써 두 아이의 아빠가 됐으니, 그날도 눈 깜짝할 사이에 오지 않을까 싶다.

답글 남기기